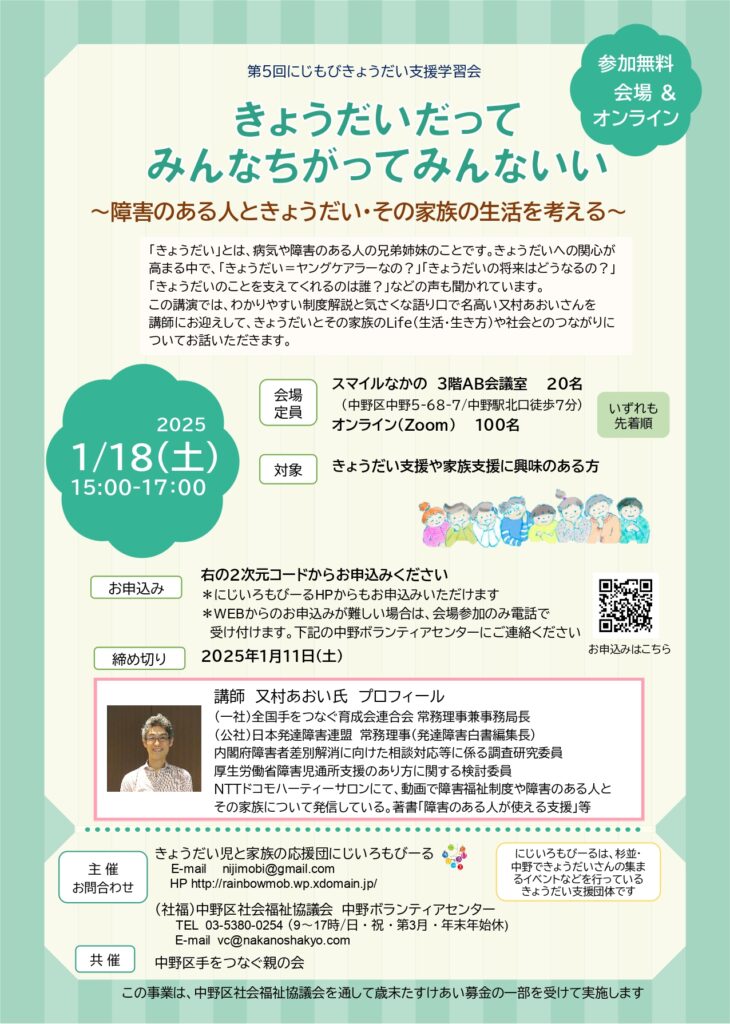

2025年1月18日開催の第5回にじもびきょうだい支援学習会。

講師に全国手をつなぐ育成会連合会理事の又村あおいさんをお招きし、制度や行政の情報を織り込みながら、障がいのある人、そのきょうだいや家族の生活についてお話いただいています。

中野ボランティアセンターさんとの共催で、中野区手をつなぐ親の会さんにもご協力いただきました。

中野区の会場「スマイル中野」とオンラインの方、合わせて約80名が参加してくださいました。

※この事業は中野区社会福祉協議会を通して歳末たすけあい募金の一部を受けて実施しました。

はじめに、にじいろもびーる代表の有馬桃子がきょうだい支援の必要性やきょうだい支援活動について紹介をしました。そして、又村さんの講演はご自身のきょうだいとの出会いとなった障害福祉課勤務の頃から始まり、社会の問題や家族にかかわる制度の話へと進んでいきました。

中でも「ヤングケアラー」は最近取り上げられることが多くなった課題です。「子どもが手伝うのは当然」という発想が強いとヤングケアラーのリスクとなることがあり、しかも一度ケアラーになると状態が固定化しやすく、そのまま「オールドケアラー」になる可能性もあるということです。家族は互いに影響し合う存在であり、特に子どものきょうだいはその影響を大きく受けるということを改めて感じました。

又村さんからは、きょうだい児にはその人自身の人生があるので、意に反してきょうだい児をヤングケアラーにしないことを意識すること。また一方では、きょうだい=ヤングケアラーと決めつけないことにも細心の注意が必要とお話しいただきました。

さらに「きょうだいは、その兄弟姉妹に障がいがあるかないかにかかわらず、ふつうのきょうだいとして生活し、進路を考えていけばいい」と話されました。親亡き後にきょうだいが責任を負ったり、障がいのある兄弟姉妹の後見を担ったりする必要はない。ただ、親はきょうだいに何も知らせないのではなく、どういう状況にいるのかを伝えておいた方がよいだろうとのことでした。

現在の制度ではきょうだい本人を支援の対象としたものはまだありません。ただ、介護者支援事業としてきょうだいへの支援が位置づけられることも出てきました。ヤングケアラーの問題も支援制度ができてくるのか今後の動きが注目されます。

変わる制度に期待を寄せつつも、変わらない支援として又村さんがあげたのは、「本人に寄り添った支援、地域生活の推進」です。これはまさに私たちにじいろもびーるが目指すものでもあり、担う役割と思います。ひとり一人に目を向け、繋がりをもつことできょうだいが孤立せずに自分の楽しみや生き方を見つけていってくれたら嬉しいです。小さな支援が地域生活の土台を作っていくと思っています。

今回の講演を聴いた方々、関心を寄せて下さった方々も地域生活を支える一員としてご協力いただけたら嬉しいです。

尚、この学習会のアーカイブはhttps://youtu.be/MYM8PtZkmLYで公開していますので、ぜひご覧ください。